Una cierta tendencia de la narrativa actual

Una cierta tendencia de la narrativa actual

El siguiente comentario crítico fue escrito a propósito de una novela concreta e incluso ya publicada, pero no diremos cuál es. No sólo para evitar disgustos a un lado y otro de las fronteras implicadas, sino también porque si aquí se trata de ella es sólo como objeto concreto a partir del cual elaborar un discurso abstracto que se puede remitir a muchos otros. El suyo es un caso, pero no el único, y por eso no es difícil eliminar las referencias que lo harían reconocible manteniendo a la vez casi la totalidad de la argumentación a propósito de sus contenidos. En cualquier serie basta un episodio como ejemplo del conjunto y lo que aquí se examina es una tendencia general, de manera que muy posiblemente todo lo que digamos de este libro podría decirse también de muchos otros.

Debería inventarse un género para denominar a este tipo de novelas, con su enorme despliegue de violencia irracional y corrupción congénita que pareciera desbordar cualquier intento de explicación. En realidad, hace mucho que existe este tipo de libro que encuentra su impulso –no inspiración- en la problemática nacional del país de que se trate, sobre la que se interroga aparatosamente sin llegar a hilvanar respuesta alguna y como si esa impotencia fuera un signo de la magnitud del tremendo tema que se tiene entre manos. En correspondencia con esto, son novelas gruesas y acumulativas, que apilan sus materiales sin mucha más lógica que la del exceso emocional y vital padecido, y parecieran hacerse cómplices de la realidad que aparentemente lamentan en su mímesis del caos que procuran mantener blindado al análisis. El autor de la obra en cuestión también sigue esta vía, la de una pretendida intensidad dirigida mucho más a impactar al lector que a penetrar en su tema, y su novela adolece de la misma inocencia falsa y la misma mala fe que su narcisista pareja protagónica. Pero como este género innominado de novela cuenta con sus valedores, que elogian y premian sus muestras como si de veras tuvieran el nivel y la calidad literaria que pretenden, existe un consenso que favorece este tipo de obras y apuesta por su éxito. Es posible imaginar que el libro haga su carrera gracias a aquellos lectores que se identifiquen con su estilo, más cuando otros libros del autor ya le han abierto paso, e incluso, dado que ahora elige un tema tan prestigioso como es la realidad nacional, centrándose además en un grave conflicto político reciente, que sea visto como un saludable paso hacia el realismo, aunque no penetre en la realidad para nada sino tan sólo la alucine. Sus defectos son tan sintomáticos del momento de la cultura en que vivimos que fácilmente pueden pasar ante muchos por virtudes.

El contenido no deja de ser bastante mítico y romántico, y el mito romántico que aquí se pone en escena es el siguiente: la pareja inocente destrozada por un mundo culpable cuya manifestación es la del mal en acto, puesto en escena más que visto por dentro. Un mito muy juvenil, por otra parte, destinado a caer con sólo que quien lo sostenga piense un poco en lo que está creyendo o queriendo que otros crean. Sólo que, como es tan rentable en términos de producción de imágenes –el videoclip infinito-, vale más no pensar y dejarse llevar por él.

La forma, por su parte, o lo que podríamos llamar el estilo, no es sino la consecuencia de una asimilación acrítica o al menos no lo bastante crítica de lo que podemos llamar una “literatura de liberación”, es decir, antiacadémica y contracultural, cuyos padres fundadores podrían ser los beatniks y cuyo héroe más reciente podría ser Bolaño. Cuando digo acrítica, quiero decir que se imita ese estilo más que continuarlo o desarrollarlo, y se aprovechan sus conquistas de la misma manera naturalmente oportunista en que lo hace toda la cultura pop contemporánea con la alguna vez llamada contracultura, de la que es el subproducto triunfal. De esta manera, estilísticamente, el texto es una caótica ensalada cuya principal preocupación es mantener un ritmo artificialmente trepidante –como la tele, aunque se supone que aquí estaríamos en la vereda de enfrente del conformismo- y una temperatura emocional artificialmente alta, de modo que el lector se identifique por ósmosis y trague lo que se le ofrezca, lo que no deja de parecerse a lo que hace una banda de rock o se hace en una discoteca promoviendo la agitación de manera permanente para que la cosa no decaiga. Los detractores de estos procedimientos, los que permanezcan fríos ante estos trucos, podrán decir que no puede decaer lo que jamás se ha elevado, pero sin duda no se contaba con su presencia en la fiesta y no se puede hacer mucho más con sus comentarios que ignorarlos.

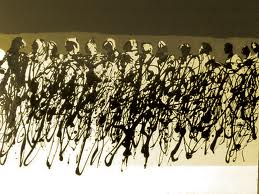

Tenemos aquí, en principio, uno de esos temas que no pueden dejar indiferente a nadie y de cuya importancia contamos con todos los medios de comunicación contemporáneos para convencernos: el eterno caos latinoamericano, con su rara mezcla de narcotráfico, corrupción y rebelión social. Esta mezcla tan intrincada es en sí misma interesante para un escritor por su ambigüedad moral: si la rebelión es el bien pero la violencia es el mal, en una revuelta creciente y luego reprimida como la que cuenta este libro podremos ver cómo los dos opuestos se fusionan, y cómo lo hacen escandalosamente. Más allá de la cobertura mediática y de los clichés ya mucho más comunicacionales que ideológicos que puedan recubrir todo esto cada día, la situación es real y es un material dramático de primer orden, en el sentido de que el drama, con su reparto del conflicto en voces bien diferenciadas y su organización de la acción en actos concretos y significativos, de veras puede contribuir a aclarar el caos moral que aquí se plantea. Por desgracia, la cultura pop contemporánea nacida de la contracultura tiende a lo contrario, y además a hacer un valor de eso: al videoclip, una pista de sonido con un ritmo constante sobre la cual se van deslizando un montón de imágenes chocantes o seductoras pero, sobre todo, indiferenciadas en cuanto al sentido. Imágenes efímeras en sucesión permanente que no alcanzan ni a arañar aquello que supuestamente retratan.

Esto ocurre hoy, parece moderno y suele ser celebrado. Esta novela se ajusta a la descripción. El objeto del relato es una violenta revuelta social de la que no hace tanto se ocuparon los diarios, pero los protagonistas son dos jóvenes exteriores a ella que desarrollan unos lazos de lo más ambiguos con lo que ocurre allí. A causa de estar donde no deberían se convierten en víctimas de una situación que en principio poco tiene que ver con ellos. Esto no está en principio mal: a estos jóvenes de extracción burguesa sin mayor arraigo ni necesidad de arraigo en ningún ámbito social definido bien puede ocurrirles esto, a causa de que su desorientación no se ve realmente nunca urgida a orientarse, o cuando es así. Sin embargo, hay al menos dos cosas que resultan sospechosas y que tal vez sean la misma: una, que se trate de una pareja joven con chica guapa, lo que siempre resulta mitificador y en este caso ni siquiera tiene algo que ver con el tema a tratar; la otra, resultado del mito que sin proponérselo se está ilustrando aquí, es el modo en que estos jóvenes no están situados con precisión en el mundo en que viven, de manera que devienen universales y, en consecuencia, algo así como unos inocentes respecto a la sociedad en que se mueven. Pagan un precio por esa inocencia del que no quiere ver, ya que acaba yéndoles muy mal en el libro y ése quizás sea en el fondo el sentido de la fábula que sostiene a la obra como narración. Pero lo cierto es que a lo largo de esta larguísima novela, que busca imponerse también por su volumen, no penetramos para nada en las raíces de la revuelta y sólo vemos sus efectos, principalmente sobre los jóvenes protagonistas, lo que acaba dándonos la impresión de no asistir más que a la narcisista aventura de una pareja que pretende que el mal del mundo pase por ella.

Es decir, se nos da el espectáculo de la pareja joven perdida en un universo malvado al que no comprende y que, naturalmente y como debe ser, aunque a ellos no les guste, los desborda. Esto no es nuevo y es casi una típica fábula de juventud: los chicos salen del limitado universo de sus mayores, se exaltan al comienzo por lo ilimitado de ese exterior que siempre conservará sus promesas a fuerza de no satisfacerlas, acaban perdidos en el bosque y dando con el lobo, y si tienen suerte logran volver al universo limitado antes desdeñado. Pero es justo el hecho de que el sentido de esta novela se sostenga en una fábula tan clásica y universal que no es más que una abstracción lo que demuestra que la revuelta social aludida y empleada a la vez como reclamo fácilmente podría ser reemplazada en el relato por cualquier otra situación de caos, siempre y cuando permitiera contar con figurantes armados y peligrosos como los que el público de películas de acción va a ver al cine ya se trate de la guerra de Corea, de la conquista del oeste o de la lucha contra el narcotráfico. Es decir que, a lo largo de más de 400 páginas, lo que vemos no es ni el origen ni las consecuencias sociales de una revuelta, sino la película de esa revuelta proyectada como fondo para las contorsiones de la pareja protagónica.

Sobre el conflicto que supuestamente es su tema, entonces, esta novela no dirá nada, ya que no cumple otra función que suministrar peligros a la pareja. Esto no quiere decir que no haya caracterizaciones, como la de la amiga que ha vivido siempre entre okupas y manifestaciones antiglobalización, que se vean reales y retraten, al menos, a cierto tipo de joven contemporáneo. Pero hasta esto acaba dando la impresión de algo demagógico, lo “verdadero que es sólo un momento de lo falso”, como decía Debord, ya que no logra tener sobre el conjunto ningún efecto distinto de los conseguidos por los otros elementos.

Este modo de hacer espectáculo sin penetrar en la realidad del tema hace que la novela acumule material sin, en el fondo, avanzar jamás: sabemos tan poco al final como al principio y, si todo sigue siendo enigmático y quedando como en suspenso, abierto, según ese dudoso gusto contemporáneo, se debe a que nunca se establece una relación satisfactoria entre los efectos y las causas. Pero dejar los crímenes sin resolver no significa que no haya culpables, aunque en esta novela las víctimas procuren llevarse toda la atención. Y esta ambigüedad frente al caos, que por un lado se presenta como el mal mismo y al que por otro se recurre como refugio, tiene efectos sobre la prosa, donde pronto se ve hasta qué punto hay poco fuego tras tanto humo. Se entrelazan en esta prosa, sin solución de continuidad, un gran descuido formal, apenas disimulado por el ritmo, y un lirismo afectado típico de lo que intenta pasar por poético para parecer intenso, mezcla de pose y sentimentalismo observable en tantas canciones pop.

Que se trate de una tendencia observable en mucho de lo que hoy se escribe, aun si gran parte de esto, como de todo, se queda sin publicar, tiene de preocupante que indica también no sólo una deriva del gusto, sino también de la capacidad de comprensión y juicio de lo leído. Que en un relato que se propone como una denuncia de la realidad ésta resulte inverosímil no es tan grave como que esa inverosimilitud coincida justamente con la imagen del mundo que cantidad de lectores prefieren tener. No sería difícil argumentar en público que un libro así es una gran novela (tema y extensión lo autorizan), de una contemporaneidad que quema (a lo que ayuda la edad de los protagonistas y la actualidad de los conflictos aludidos), escrita con la libertad de la poesía y la intensidad de un testimonio de primera mano. Es posible imaginar a más de uno mostrándose de acuerdo, y hasta por gusto y convicción: no sólo por interés. Y por eso, después de todo, muchas de estas ficciones se publican: la obra puede ser fallida, pero el producto no tiene por qué fallar.